5月25日

武冈在开展黄埔军校建校100周年活动之际

首次推出黄埔军校官佐员(生)查询系统

李明灏、刘公武、易凤翔、

唐宏范、王成嘉……

指尖轻轻划过系统屏幕

一个个灵活鲜动的名字

及他们的生平事迹展现出来

李明灏旧居。

1938年,南京沦陷、南昌沦陷

日寇沿长江分两路进逼武汉

驻武昌南湖的黄埔军校

第二分校的1000余师生

在主任李明灏、政治部主任刘公武的带领下

从武昌坐火车到湘潭易家湾后

徒步抵达邵阳,后前往武冈

从1938年3月到1944年11月

黄埔军校第二分校在武冈共办学7年8个月

培养学生、学员23052人

虽颠沛流离,但第二分校的学员(生)数量

仅次于同时期的成都本校和西安第七分校

位列全国第三

其中,第十七期学员(生)

在数量和教学质量评比中

均位居同期黄埔军校系统第一

黄埔后代参观武冈中山堂

“叫花子式教学”办出全国一流

武冈二中校园内的“中山堂”

建于1943年7月

是黄埔军校本校和全国分校中

现存唯一保存完整的

纪念孙中山先生的旧址建筑

也是当年第二分校的核心所在、灵魂所系

1924年,第一次国共合作

创办了黄埔军校

后根据校址变迁

黄埔军校分校发展历程分为

黄埔、南京、成都3个时期

南京时期的武汉分校于

1936年1月恢复办学

在1937年底更名为第二分校

1938年初南迁

“第二分校南迁后,原计划在邵阳办学,

但邵阳城区小,无法扩展,

又经常遭到日军飞机轰炸。”

选择武冈,因为这里是湘西南军事重镇

东拒长沙、宝庆,南扼衡阳、桂林

西挽云南、贵州

北控怀化、芷江

四面环山,易守难攻

同时,武冈有坚固的城墙

又有资江做护城河,可谓固若金汤

相对而言武冈物产丰饶,可以提供粮饷

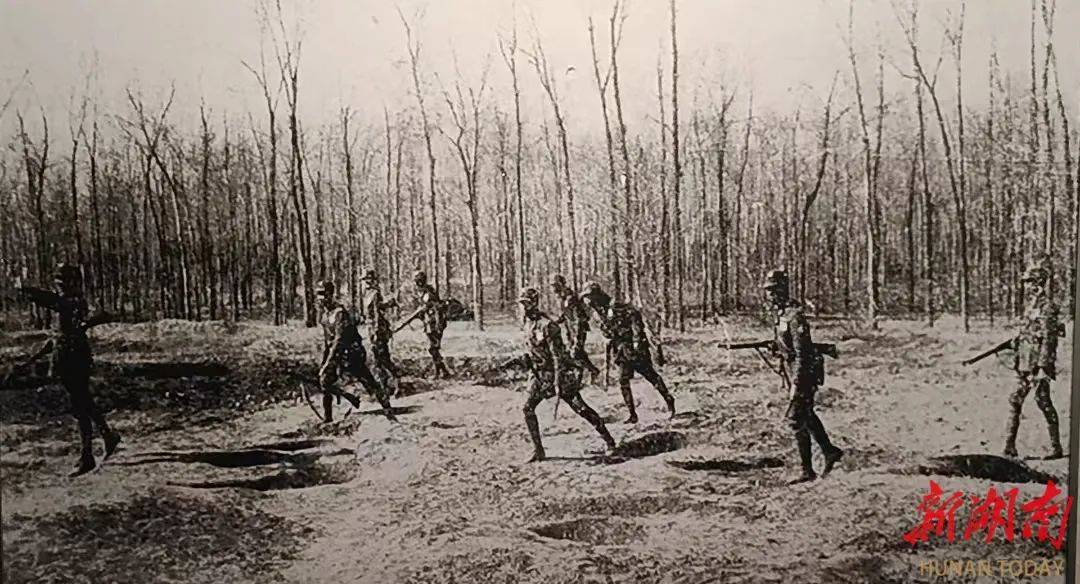

为适应战争需要

李明灏提倡“叫花子式教学”

即训练学生忍饥挨饿、耐寒抗暑的能力

第十七期学员杨泽涵回忆:

“学员有铁床不准睡,要自编草垫,

睡地铺、通铺;有胶鞋不准穿,

要自编草鞋,足底起包流血,苦而无悔。”

1941年,白崇禧视察第二分校后,

呈最高军事当局考评报告称:

该校办学刻苦节约,

训练严格,成绩卓著……

故毕业员(生)皆学术优良……

训练场景。史料

1939年秋,第二分校扩大招生计划

第十七期同时招训4个总队

学员(生)超5000人

人数居当时全国黄埔各分校之首

当年,该校在全国军事学校校阅时

学术科受测成绩及生活纪律均为优等

荣获该年度军事学校校阅第十七期组第一名

第十七期学员熊达五回忆:

“知识青年纷纷涌入武冈……

武冈附近石羊桥、公堂上、高沙、

山门地区各姓祠堂都被征用一空,

武冈地区一时也繁荣无比。”

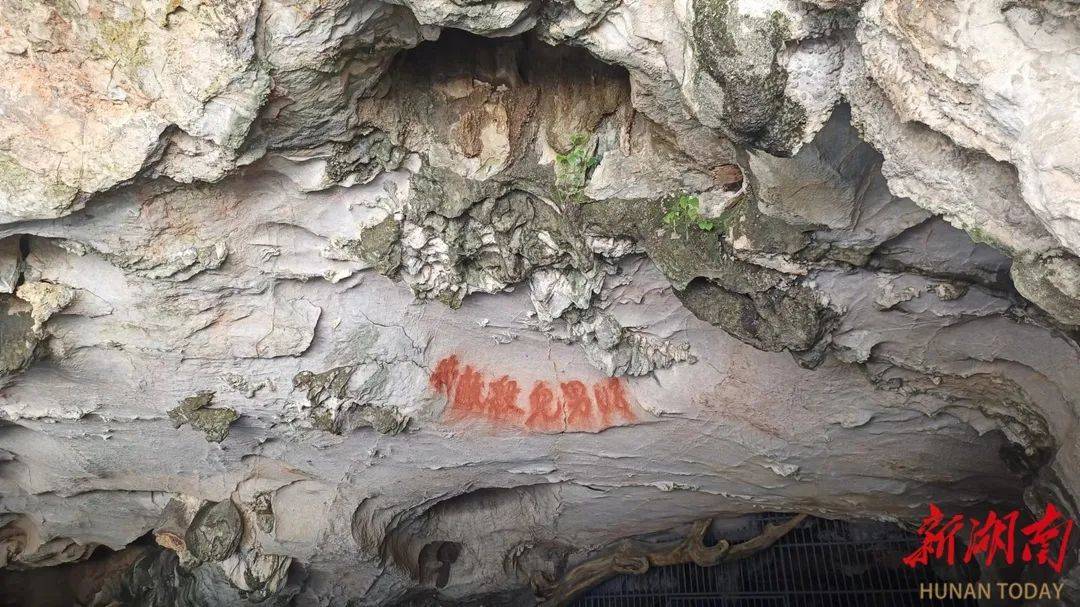

“好男儿杀敌去”

“好男儿杀敌去”

这6个大字,一尺见方

迄今仍题写在法相岩太保洞洞顶

色泽鲜红,历久弥新

武冈中山堂黄埔军校第二分校陈列馆

展出的《战斗日报》

《武冈月刊》上的部分报道

无不证明该校学员(生)践行着

“好男儿杀敌去”的诺言

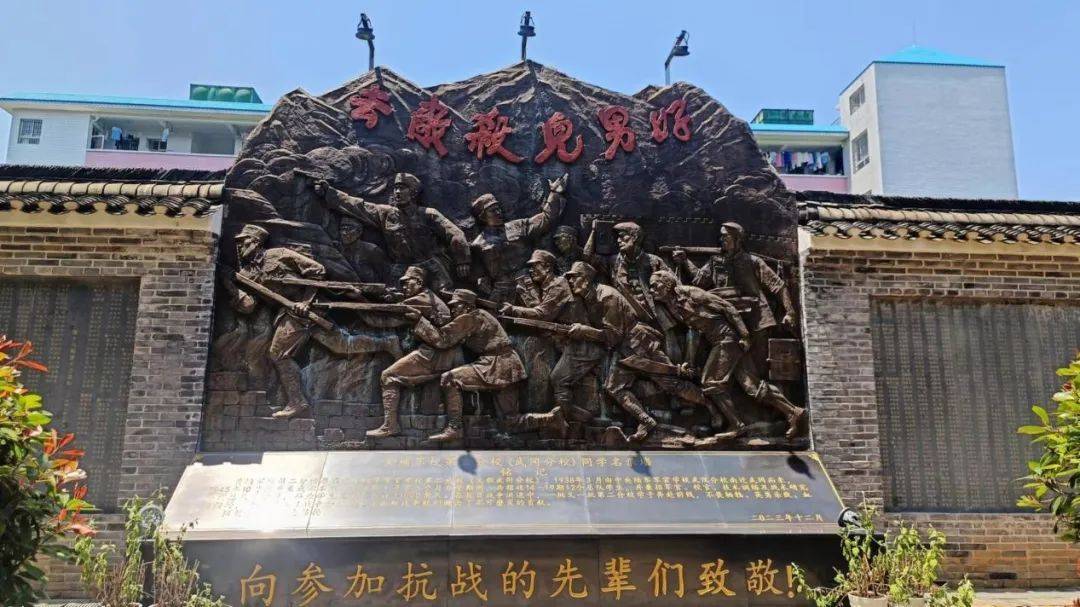

1941年12月,在第三次长沙会战中,第二分校第十七期学员褚定侯作为排长,率部队坚守浏阳河。他与守土官兵一起昼夜血战,阵地多次易手,但终因寡不敌众,全部壮烈牺牲。褚定侯血洒浏阳河。

第三次长沙会战中,第十五期学员薛锐军,带兵与敌人在磨盘洲激战3昼夜。薛锐军身先士卒,头部负伤后坚决不下火线,包扎伤口继续战斗,最后壮烈牺牲。

1945年湘西雪峰山战役时,第十八期第七总队政训处教官钟士奇,带兵追击日军。途经武冈城西郊白公庙一带时,为掩护群众转移,身负重伤被俘。日寇将其眼珠挖出来,双耳割掉,并剖腹将内脏挂在树上。钟士奇英勇牺牲时,年仅29岁。

……

“捐躯赴国难,视死忽如归,

第二分校95%的将士奔赴战场,

为保家卫国奋勇杀敌。”

“好男儿杀敌去”纪念墙。

“黄埔精神”代代传承

1945年8月

日本投降,抗战胜利

10月,第二分校合并到成都分校

武冈办学宣告结束

硝烟虽去,精神犹在

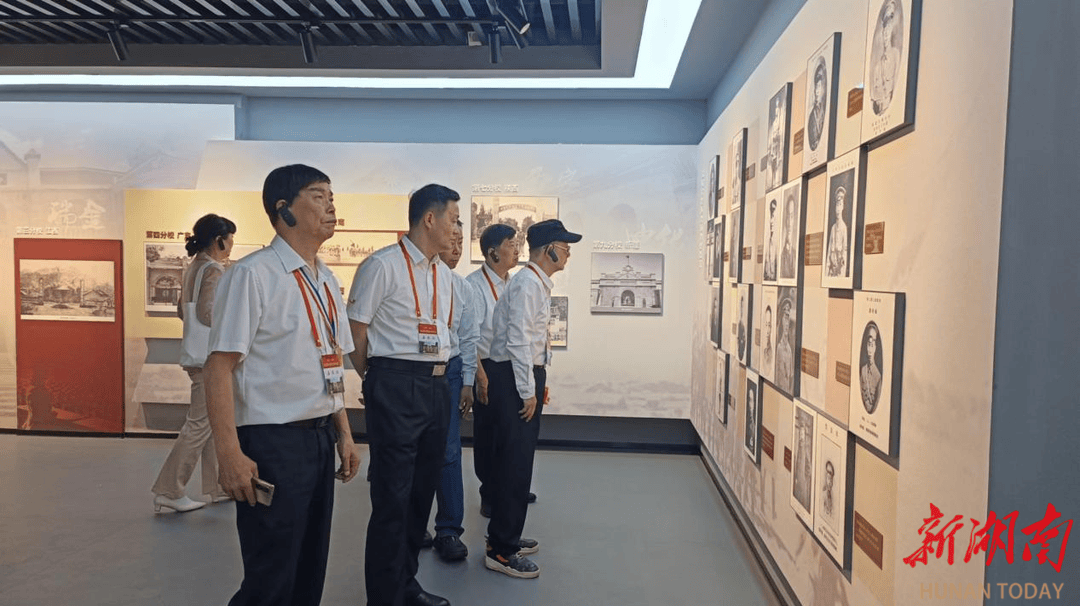

黄埔军校第二分校旧址开展的

办学100周年纪念活动期间

100余名黄埔后裔从五湖四海汇聚武冈

探访李明灏旧居、法相岩、中山堂等遗迹

在陈列馆看展,聆听父辈们的故事

接受黄埔精神的熏陶

黄埔后代参观武冈中山堂黄埔军校第二分校陈列馆

来源丨湖南日报

武冈籍黄埔二代刘蜀汉

积极为活动张罗奔走

2005年,刘蜀汉被选举为

武冈市黄埔军校同学会第三届会长

20余年来

他收集、整理第二分校相关资料

参与编写《武冈黄埔情》一书

并以此书为纽带,联络其他黄埔同学会

传承和弘扬黄埔精神

武冈二中通过课程设置和文化体验

引导学生感悟黄埔精神的内涵

带领学生忆黄埔百年岁月

让“革命”“爱国”的黄埔精神

根植血脉、代代传承

在新时代焕发新的生命力

武冈相关部门表示

将积极用好第二分校遗址及有关文物资源

开展形式多样的纪念活动

不断激发全民族的爱国热情