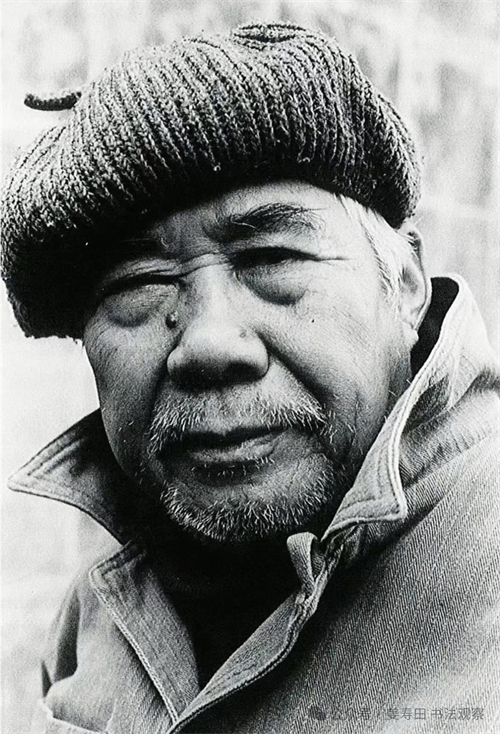

◎姜寿田

王憨山是20世纪末湖湘画坛出现杰出的大写意花鸟画家。他在齐白石将现代大写意花鸟画推向高峰之后,又创造性地加以转换,在民间性与现代性两亇方面加以深化,对传统文人画笔墨加以拓展,从而对20世纪现代大写意花鸟画笔墨风格建构作了重要推动。

20世纪是中国文化走向现代转型的风云激荡的时代。科举制废除,封建帝制被推翻,中国传统文化受西学冲击,经学为西学所取代而转向现代大学科际整合。白话文取代文言文,文学革命推动文学转型,现代白话文小说取代古典诗文,成为文学的标志。在文学革命轰轰烈烈展开的同时,美术革命也全面展开。西方写实主义向传统文人画展开激烈批判。康有为,徐悲鸿、陈独秀、吕澂都相继提出以西方写实主义取代传统文人画的主张。一时间传统文人画遭到西方写实主义的强烈冲击,而面临巨大生存压力。不过,在20世纪二、三十年代,传统文人画面临西方写实主义的挑战,却表现出极强的创造力应变。在整个20世纪三、四十年代,写实主义与传统文人画,西方现代主义构成三足鼎立之势。不仅如此,这个时期,写实主义继20世纪初的鼎盛之后反而有下滑的势头。在创作阵容上反而不及传统文人画强大。

因此,徐悲鸿在绘画创作上,便表现出明显的矛盾性。他一方面极力强调"素描是一切造型的基础"的写实主义观念;另一方面,又在创作中汲取融会传统文人画的笔墨技巧和表现因素,以至他的人物画创作愈到后来愈像用传统文人画笔墨画素描。而真正为他赢得广泛声誉的并不是他的写实主义人物画,而是具有文人画写意笔墨意味的奔马。不仅如此,在现代画坛,真正为徐氏所服膺的画家多为传统文人画画家,如齐白石、潘天寿、张大千、汪亚尘、经子涵、张书旂、陈树人、高剑父等。他对传统文人画的推崇,使他一扫其言论中一贯表现出的对传统文人画的鄙薄,颇使人惊讶,也颇使人不解。

在20世纪二、三十年代,当画坛写实主义对传统文人画进行猛烈批判抨击之际,传统文人画画家挺立潮头,奋起反击。他们从传统文人画的固有价值出发,在新的历史文化境遇,对传统文人画作出新的美学与文化阐释,使传统文人画超越南宗画狭隘的流派宗趣而具有了新的美学文化内涵。现代文人画领袖陈师曾在《文人画的价值》中对文人画作了 如下表述:"画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术之工夫,必须于画外看出许多文人之感想:人品、学问、才情、思想四要素组成。这是文人画的基础。";傅抱石论文人画同样冲破了南北宗观念范畴,而将绘画划分为"在朝的绘画(北宗)和"在野的绘画(南宗)両种对立的脉络。"“兩种对立的脉络不仅是技巧风格上的,而且会有相当程度政治与伦理意义。在傅抱石眼中,中国画必须是文人画。文人画是相对于朝廷推崇的宫院体而存在的。必须挥洒亇人的灵性、“品格及历史感。”

20世纪80年代中期以"八五新潮"为标志,中国现代美术开始摆脱意识形态的辖制,继五四新文化运动之后,又开启了新一轮的现代美术启蒙。"八五新潮"所带来的西方现代美朮的冲击,促使中断了二十多年的中国现代美朮的现代化进程重新启动。同时,也使中国现代美术不可避免地陷入被西方现代艺朮思潮所支配的境地。中国传统绘画由此重又面临着自五四新文化运动以来最严重的危机。李小山的"国画日暮途穷论",虽只不过重复了 20世纪初康有为、徐悲鸿,陈独秀反传统文人画的观点,但却在20世纪80年代中期画坛引发起一石激起千层浪的强烈震荡。一时间对传统文人画的批判甚嚣尘上。

李小山的文章,已不是在一般意义上对传统文人画危机的揭橥,而是以现代性立场彻底否定中国传统绘画。在他看来,中国画作为一个系统已失去灵根再植的能力。因而从中国画内部已经诞生不出新的形式。基于这种观念,李小山认为现代绘画史上的吴昌硕、黄宾虹,只是处于传统绘画尾声阶段的人物。从而也就否定了其开近现代绘画史创新风气之先的历史作用。

而对现代绘画史的革新派代表,如刘海粟、林风眠、朱屺瞻、石鲁,李小山则认为他们在绘画观念上,囿于传统思想范围,因而还不能视为划时代的大师。李小山对现代绘画包括现代国画创新传统的断然否定,使他对中国画已不抱有信心。他认为:"中国画要开拓新的观念,真正创造出符合现代社会要求的现代艺朮"。至于如何大胆开拓新的空间,创造出符合现代社会要求的现代艺术,李小山则拿不出一套方案。虽彻底否定了中国画本体,却提不出任何建立中国画现代形态的方案。这种理论悖论,在观念上最终只能导致中国画走向现代抽象主义。事实正是如此,以谷文达、徐冰为代表的抽象水墨,在创作实践上最大程度上呼应了李小山的理论观念。

由此,到20世纪末中国画虽遭到西方现代主义的强烈冲击,但中国画始终占据着美术界的主流地位,并代表着中国画的最高创作成就。20世纪末中国画坛评出20世纪国画四大师:吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿。四人皆为传统笔墨的典范与固守者。中西融合的诸大家,如徐悲鸿、刘海粟、林风眠等却未能获得国画大师之位望,这表明至20世末,对中国文人画的固守和传承,成为历史定评的同时并成为时代之需。

王憨山在观念与笔墨上坚守文人画传统,在这方面,他既对元明以来文人画尤其明代大写意花鸟画深入研悟,同时深受清代碑学以来金石气对花鸟画笔墨的影响,以金石气入画,强调重拙大的风格精神意向。

黄宾虹曾认为嘉道碑学为传统文人画笔墨带来新变,既金石气笔墨使文人画从一味雅逸转向雄强拙肆。黄宾虹山水画金刚杵笔法即来自碑学金石气的影响。他虽不以花鸟画著称,但他的花鸟画却由于来自碑学金石气的影响,而显出拙肆之趣。与恽南田没骨画法大异其趣。即使与晚明徐渭的大写意花鸟画相较,在笔墨上也显出拙肆主调,而并不是一味的渲淡润化。写实主义绘画领袖徐悲鸿也曾放言山水画要画的脏,不能太干净。可见这个时期受嘉道碑学影响文人画已不是一味追寻雅逸,而有了笔墨上的重大变化。金石气的碑学用笔成为现代文人山水画及大写意花鸟画的重要追寻与支撑。

吴昌硕的大写意花鸟画显然来自他一生耽悟的石鼓文篆籀笔法,由此金石气构成吴昌硕大写意画的魂魄,同时也构成现代海派大写意画的笔墨风格流派特征,现代京派大写意画的开派人物齐白石,早年绘画宗法八大,追寻雅逸幽淡,不为京圈认可,自述:“冷逸如雪个,游燕不值钱”。后受到海派领袖吴昌硕大弟子陈师曾启蒙指导,转学海派由对吴昌硕的潜心体悟,创为红花墨叶大写意,一举成名。齐白石的大写意花鸟画的成功除他自身早年取法八大的底子,造成他的笔墨纯正雅逸之外,吴昌硕雄强嘡嗒的大写意风格和金石气笔墨对他起到了主要影响。在这方面,他早年书法取法金农、何绍基、篆书取法《天发神谶碑》也都为他大写意花鸟画带来碑学金石气底蕴,因而其与吴昌硕大写意笔墨一脉相通。

现代大写意花鸟画另外两位大家潘天寿、李苦禅也都因对吴昌硕、齐白石的递成而有着海派的渊源背景。潘天寿直接师承吴昌硕,不到三十岁花鸟画就风格自立,表现出大写意的雄强霸悍之气,以致使吴昌硕对他的一味霸悍画风不无担心,而写诗对潘天寿加以提醒:“只恐荆棘丛中行太速,一跌须防坠深谷,寿乎寿乎愁尔独"(《读阿涛<山水障子>》)。李苦禅虽另出师门,他师从齐白石,但如果从绘画渊源来说,由于齐白石以陈师曾为中介,受到海派吴昌硕的影响,因而李苦禅作为齐白石弟子便不可能不间接受到海派的影响。实际上,从大写意花鸟画审美风格与相互切磋笔墨而言,李苦禅恰恰更多的接受了海派吴昌硕的影响。这是李苦禅与潘天寿相互欣赏,相互切磋,走得很近——他们曾共同授教于杭州国立艺专——并且在风格上霸悍雄肆,绘画风格接近的重要原因。李苦禅在大写意绘画精神上全面接受了齐白石的影响,但在大写意审美风格上,包括笔墨上离齐白石却很远,这与齐白石另外弟子徐麟庐、娄师白等完全不同。齐白石评价李苦禅说:“人皆学我手,英也夺我心。”

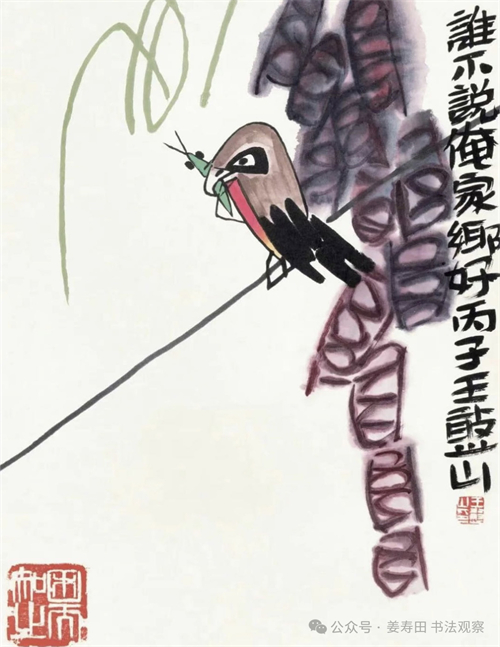

王憨山继承了现代文人画金石气笔墨,又通过对齐白石、潘天寿、高希舜等大写意花鸟画的取法、研悟,建立起个性化的大写意花鸟画笔墨风格。首先,他从观念上认同传统文人画精神体系,强调“二分写字,二分画画,六分读书。”诗如百石,字似金农”。他把读书陶甄学养,培植心性放在首位。由此提升道德人品,这与传统文人画强调人品、学问、才性是完全一致的,从中也不难看出王憨山是将自身定义为文人画家。这是他作为当代画家立意高远之处。在笔墨上,他汲取传统大写意花鸟画之精华,又从齐白石、潘天寿、高舜华前辈大师的创作中认识体悟到创造性途径,他自言墨要给足,色要给足,给足才有分量,齐白石用色的灼灼其华和民间性的朴质放胆;潘天寿大写意花鸟画构成的简括雄肆,一味霸悍;高舜华的放旷遒润,都构成王憨山大写意花鸟画的生长点。王憨山的大写意花鸟画追求重拙之境,粗笔大墨,从中可以看出他力求兼容齐白石的重墨重色和潘天寿强其骨的金石用笔。由此王憨山通过对齐白石大写意花鸟画的取法强化了自身大写意花鸟画的简括率真的笔墨表现,在审美精神上,则表现出浓烈的民间趣味;而王憨山对潘天寿的取法则表现出大开大合,迳情直遂的大写意构图和颇具现代性构成表现与装饰趣味。如王憨山笔下的鸡、鹰、鸭、鸟等都是阔笔刷扫,简括率成,又施以重墨重色。王憨山的大写意花鸟画在审美精神与笔墨双重层面扩展了传统文人画的表现力。相对于传统文人画过于注重笔墨,他强调形式构成,并赋予现代性体验;相对于一味耽于现代形式构成者,他具有笔墨的深度与厚度。因而在20世纪90年代,当笔墨问题成为画坛论争焦点之际,王憨山大写意花鸟画的出现,使画坛对笔墨和形式问题的认识趋于理性,从而也对传统文人画获得更强烈的自信与预期。

美术界公认王憨山是湖南比20世纪继齐白石之后出现的又一位写意花鸟画大家,但客观公正的评价,受时代文化境遇所限,王憨山大写意花鸟画的总体成就,尚难以比肩齐白石,但他在大写意花鸟画的笔墨拓展与现代表现方面却迥出时流,具有独到的贡献与成就。在一个传统文人画普遍落寞的时代,他困而知之,勉而进取,苦心孤诣的固守传统文人画价值,为大写意花鸟画在20世纪末又增加了历史的分量。

王憨山的大写意花鸟画在20世纪后期为中国画坛矗立起一座大山,同时对走向21世纪困惑重重的传统文人画,他的大写意花鸟画无疑又化作一个沉重的诘问———文人画魂归何处?