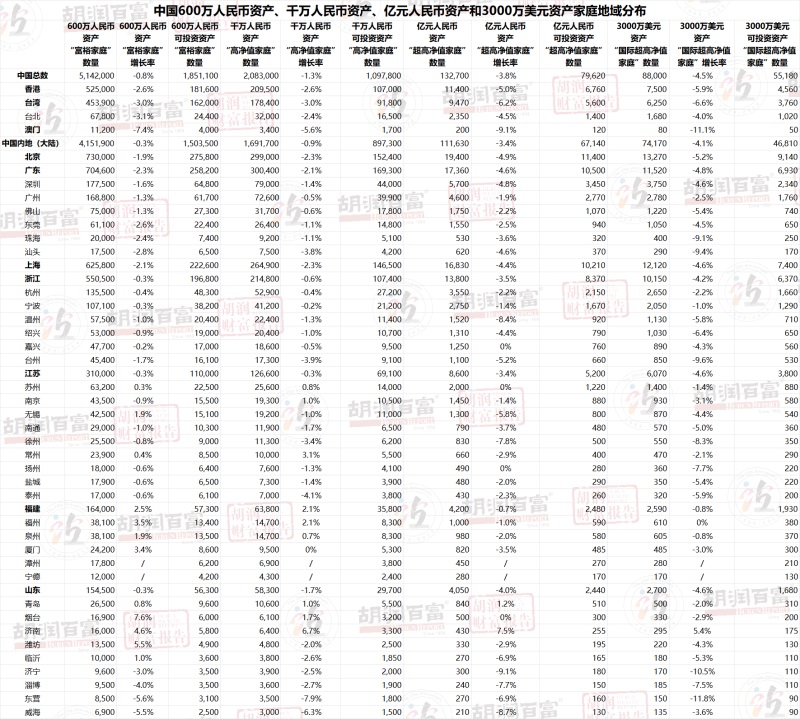

◎罗湘科

《红色中国——湖南百年革命军事历史画卷》局部

当我拿起刻刀,面对宽阔的木板顺着草图刻绘,似乎开启历史之门。锋刃之下,木屑纷飞如雪,如同时间的碎屑悄然飘落;每一刀下去,都仿佛在剥蚀着尘封的岁月,显露出那些深埋于山河肌理之下,被时光长久沉淀下来的壮烈故事。湖南革命者,其精神之魂,其情志之壮,如岳麓山上那青翠连绵的松柏,挺拔于岁月风雨中。毛泽东胸中“横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色”的雄浑气魄,是湖南革命者胸襟的真实写照;彭大将军的怒吼,曾在黄河浪涛中震荡,如雷霆劈开长夜,其肝胆映照出湘人刚烈与担当的赤诚本色;杨开慧在狱中那温婉而坚定的眼神,则似湘江之水,柔韧而深长,无声地流淌着革命者内心深处最坚韧的信念。这些人物,早已不是史册中干枯的文字,他们化入莽莽山岳,成为山石间沉默而深远的精魂,融进河流,化作奔涌不息的力量。他们的信念与血肉,与这片土地的脉动合为一体,成为山河间永恒的精魂,在风卷云涌中无声宣告着理想者不灭的尊严。

然而,驱使刻刀游走于这幅宏阔画卷的动力,并非想描绘金戈铁马、硝烟弥漫。恰恰相反,战争的残酷景象,那凝结于历史深处与仍在当代世界隐隐作痛的伤痕,始终像一道沉重的阴霾压在我心头。它犹如一个古老而狰狞的魔鬼,其本质是暴力对生命的无情倾轧,是强权对尊严的野蛮践踏,是人类文明肌体上最深重、最丑陋的伤疤。每一次触碰这段浸染着血与火的湖南革命历史,我的灵魂深处便涌起难以言喻的矛盾与沉痛——我厌恶战争,憎恨它施加于个体与群体的无尽苦难,憎恨它将和平撕碎、将人性扭曲的狰狞面目;它代表的欺压与不公,更是一种深重的文明灾难,与我所向往的人类平等、尊严与进步的曙光背道而驰。人类跋涉于时间长河,其最深切的渴望,莫过于文明的烛火穿透蒙昧与暴力的黑暗,照亮一条通往普遍尊重、和谐共生的坦途。

《红色中国——湖南百年革命军事历史画卷》局部

显然,悖论般沉重的现实是,为了驱逐那笼罩大地的旧日暗影,为了撬动那锈蚀千年的压迫铁闸,为了守护那孕育着平等与尊严的文明嫩芽,无数仁人志士,如湘江奔涌的浪涛,如昆仑巍峨的脊梁,不得不以血肉之躯直面那战争的魔鬼。创作这幅以湖南革命先驱——那些胸怀昆仑气魄、肩扛黄河担当的中流砥柱们——为主角的历史画卷,我内心充满了这种撕裂感:我深知,描绘他们的壮烈,某种程度上就是凝视那人类集体苦难的深渊;歌颂他们的牺牲,也无法完全消解战争本身带来的永恒创痛。文明的每一次艰难前行,似乎都伴随着无法避免的牺牲,如同破土而出的新芽必然顶开沉重的冻土。这牺牲是壮烈的史诗,也是人类灵魂深处一道永恒的、带着血色的叩问。

《红色中国——湖南百年革命军事历史画卷》局部

我的刻刀在木板上留下圆点的印记,试图凝聚那磅礴的气势与历史的厚重;丝网层层叠印,亦如历史的尘埃与生命的韧性相互交织。我渴望通过这些技法,穿透硝烟的表象,去触摸那深藏于革命洪流之下的人性本真——那是对家园山河深沉的爱,对不公命运不屈的反抗,对光明未来执着的信念。这信念,如同黄河泥沙中淘洗出的真金,是支撑人类穿越苦难暗夜、最终拥抱和平鸽羽翼下那片宁静晨光的根本力量。因此,这创作本身,便是一场带着沉痛反思的献祭,一次在铭记牺牲与渴求和平之间寻找精神平衡的艰难跋涉。创作中,我以圆点技法镌刻山河。昆仑山那冷峻而苍茫的脊梁,由无数微小却坚韧的圆点堆叠而成——犹如先辈们踏过风雪泥泞的每一个沉重脚印,最终汇成巍峨不动的精神长城,它正是人类文明不屈的脊柱。黄河的汹涌激流,则需借助丝网重叠技术,一层层印染、堆叠出油墨的厚度与张力,方能展现其泥沙俱下、奔流万里的生命元气——那是古老民族澎湃的心跳,更是人类精神不息的呐喊。

《红色中国——湖南百年革命军事历史画卷》局部

当长城在画面上的庄严,一块块沉默的砖石俨然战士挺直的脊梁,它们于烽烟散尽后默默守护着土地上每一个宁静的清晨;当和平鸽的翅膀掠过岳麓书院静谧的檐角,它飞越的不只是时间,更是从战火中升起的对安宁的永恒渴念。此刻,那首俄罗斯歌曲《我多想活着》所映漾的生命可贵与无奈,便在这温顺白鸽的意象中回响;它承载着昔日硝烟散尽的期盼,从血与火的废墟上腾空而起,最终翩然落定于今日和平的屋檐。此刻,历史沉默的呼吸仿佛穿透纸背——那正是母亲为前线赶制军鞋时手中布满针痕的老茧,是农家门楣上曾嵌着子弹孔如今被炊烟抚摸的痕迹,是战火中婴儿啼哭与今日校园书声之间那根无形却坚韧的脐带。人性之爱便在这些平凡印记中扎了根,它们微小而坚韧,在烽火与和平之间架起一道由无数无名者默默铺就的生命之桥。

我深知,真正的革命史诗并非仅存于激荡的呐喊与炮火之中。它更浸透在母亲为战士缝补战旗的每一道细密针脚里,在农家门楣上那些被岁月抚平的弹孔深处。人性之爱,于无声处孕育着最深刻的革命;光荣与文明,在废墟之上悄然萌发,如春草从焦土中倔强钻出。当刻刀在木板上留下凹痕,当油墨透过丝网层层渗透,我触摸着时间那粗粝而温暖的肌理。这木板上纵横的刻痕,亦如历史在人类文明躯体上刻下的深刻印记。刀锋之下,是山河;墨色之中,有精魂。每一刀下去,都仿佛承载着德国艺术家珂勒惠支在《怀抱死婴的女人》中所倾注的、对生存被忽略群体的深切关注与那即将爆发的苦难悲鸣;也如同毕加索在《格尔尼卡》中对战争暴行施加于平民的巨痛与灾难的控诉,传达出跨越国界的强烈谴责与对和平的深切渴望。它们都仿佛在与那不朽的灵魂默默对语:那昆仑之雪、黄河之浪、长城之砖所共同见证的,是人在苦难中向光明跋涉的永恒行迹。

《红色中国——湖南百年革命军事历史画卷》

最终,当和平鸽在画幅之上舒展羽翼,它轻盈的身姿从烽火记忆的深谷里升腾而出,承载着山河与英魂的嘱托,承载着我毕生推行实践的“新美育”理念——那未来将被其光芒照耀的土地所蕴含的启蒙与净化之力,承载着肖邦音乐中对故土炽热的爱、民族的自豪与沦陷的悲情所凝聚的深沉力量,更承载着古老的英格兰民歌《斯卡布罗集市》中对战争的切骨厌恶、悲愤控诉以及对和平珍贵价值的永恒讴歌——这所有热爱和平心灵的共同心声,在宁静的晨光里自由地滑翔——这洁白的飞翔,不独属于过去的牺牲,更属于未来所有人对安宁与尊严的朴素愿望。那飞翔的羽翼之下,是大地无声的承诺:山河为证,生命终将覆盖弹痕,人性永恒守望黎明。

于秀峰山罗湘科工作室

2025.7.24