▲1995年6月28日,时任省委常委、省委宣传部部长文选德同志为《三湘都市报》授牌 本文配图均由作者提供

▲1995年6月21日下午三点半,《三湘都市报》第一期试刊号下线,印刷车间一片雀跃。照片最左侧中间穿白色T恤者为我

实习琐忆

祝贺《三湘都市报》创刊30周年

◎曹辉

每年寒暑假,是大学生实习的高峰期。以前,实习一般是以大三学生为主,现在则没有规律可循,大学各年级、研究生都有,由于人数多,还得找关系、排长队了。

今年6月30日,是《三湘都市报》创刊30周年大喜之日。非常荣幸的是,30年前的6月,我作为该报最早的一批实习生,见证了她的诞生。从6月13日报到,6月21日试刊第一期正式发稿,6月30日正式创刊,至8月22日结束,50多天出刊时间里,我在《三湘都市报》共发表52篇稿子,如果算上实习结束后还发表的4篇,56篇稿子中有50篇系我单独署名。当然,这得感恩老师们的谦虚。

▲我保存的《三湘都市报》试刊号第一期、第二期和创刊号

▲我保存的《三湘都市报》创刊一个月的报纸

第一批实习生

1995年是我的实习之年。1月趁着放寒假,我到老家的《娄底日报》群工部和同学赵金厚一起实习了20天,发了消息、通讯、散文、杂文共7篇文章,为下一步正式实习奠定了基础。

▲1995年1月和同学在《娄底日报》实习

6月,湘潭大学中文系安排大三学生统一去新闻单位实习。6月9日,星期五,我和同学戴军武来到新华社湖南分社报到。我分配的部门是信息社,主要是收集、整理市州上报的各种材料,出去采访的机会不多,公开发稿也很少,我马上征求了舅舅王正湘先生和邱运华、杨成、段羡菊等几位师友的意见,最终决定还是回湖南日报社实习(日报学长仍把我的名额留在报社)。

6月12日,我在新华社湖南分社实习了一天。13日来到湖南日报社报到,总编室周韵乔女士把我和同学左学分在三湘都市报。因为该报即将创刊,急需编辑、校对人员,也急需实习生,而我和左学非常荣幸地成为了该报第一批实习生。我分在社会生活部,左学在经济生活部。

当时社会生活部主任是张效雄先生,湘大中文系77级学长,后来成了湖南日报社副总经理、高级编辑、著名作家。两位副主任,一位是张云梦先生,复旦大学高材生,后来担任了湖南日报社副总编辑;另外一位是詹世平先生,年龄稍长,也是一位资深报人。部门人员中,当时已到岗的还有吴晓华、袁锡卿、聂茂、陈勇、陈英明、赵雨杉,月底又增加了刚刚大学毕业分配来的张军、徐蓉。

▲1995年8月,实习结束时,与指导老师聂茂合影

部里指定聂茂先生担任我的实习指导老师。他长我几岁,比我早一年入湘大,我读大学时,他在读研究生,因为文章写得好圈粉无数,是校园里面的风云人物。30多年后,他早已功成名就,成了中南大学人文学院二级教授、博士生导师,也成了著名作家、文艺评论家。

第一次采访

6月14日,星期三,大雨。

早上8时匆匆忙忙赶到报社,张云梦先生便交给我一个任务,一个人去采访一下那些打工汉,然后写一篇文章。我大吃一惊,才来就去采访,很出乎我的意料。但命令又不敢违抗,于是我便打着雨伞一个人去下面采访了。我先后采访了新闻大厦、天都大厦、新闻出版局大厦等几个建筑工地的部分民工。由于我能够和他们打成一片,因此他们也很乐意和我闲聊。但由于他们的水平实在有限,所以终究也没有问出一些有意义的素材来,多少令我有些失望。

▲我在采访施工工地上的工人

下午专门采访天都大厦建筑工地上的攸县伢子徐石华,晚上将稿子《人生宛如平常歌》写好。7月1日该文发表在第三版(社会新闻)头条位置。

有了第一次的采访经历,后面也就慢慢适应了。6月15日下午,张云梦先生又安排我去采写一下长沙市磁带行业的伪劣产品情况。于是我沿着湘春路、蔡锷路采访了三家磁带店,询问了相关事项,晚上将稿子写成。文章《磁带:让你欢喜让你忧》7月5日见报。

令我印象最深的一次采访是在7月13日。当天日记是这样记载的:早上7:30到达火车站,一下车就碰上6月21日卖报时结识的摩托车司机郝正其,他告诉我昨晚7点长沙县五美乡洞井村发生一起游泳淹死4人的悲剧,我随即在他那儿借款10元,匆匆忙忙地搭上了开往五美乡的中巴车,8点45抵达,随即了解情况,10:30返回想坐车。但由于五美开往长沙火车站的车要到下午1点才有,我先不知道这个情况,本想边走边等,结果在骄阳下走了三十里路还没等上一辆。因实在渴得急了,到路边一户人家里讨了点水喝,然后便和老太太圣德芬闲扯了将近一个小时,下午1点终于搭上了回长沙的车。回到报社时已是3点整了,我也疲惫得实在不想动了,随后便写了三篇稿子。今天尽管花了10元车票,走了30余里路,但我觉得很值得。张效雄主任也表扬了我的做法。

▲1995年7月13日日记

第二天,稿子《四青年溺水身亡》在一版见报,加标点符号共198个字。一次普通的采访,却让我铭记终身。这种吃得苦、耐得烦、霸得蛮的作风,激励着我在人生的道路上一步一个脚印,行稳致远。

6月21日和陈勇先生一起到长沙市交通局采访长沙市文明路建设情况,6月23日和袁锡卿先生到长沙市中级人民法院采访一起案子,6月24日和詹世平先生打的去涝湖垸采访防洪,7月17日和赵雨杉先生采访离休老干部王翼之夫妇,7月26日和徐蓉女士打的去长沙团市委采访“希望工程”活动,7月28日和张军先生随省党政领导慰问驻湘官兵,7月29日和聂茂先生一起了解长沙火车站垃圾成堆的情况,和徐蓉、张军一起夜访外籍教师……在各位老师的精心指导下,实习期间我一共发表了50多篇稿子。

第一次见报

由于正在筹备创刊,人手特别紧,指导老师根本没有时间来带实习生,部里也基本上是把我作为正式记者在使用。连续几天,我都是一个人在外面风里来雨里去,到处碰运气,慢慢地也积累了一些素材,采写了好几篇稿子待发。

6月21日下午三点半,万众瞩目的《三湘都市报》第一期试刊号新鲜出炉。当时的湖南日报印刷厂就在报社大院,时任湖南日报社副社长、副总编辑兼《三湘都市报》总编辑万茂华先生和《三湘都市报》常务副总编辑叶畅先生带着我们到印厂拿了几份样报,再合影。万总、叶总拿着还散发着油墨香的报纸,就像看到自己的孩子刚刚分娩一样,心情无比激动和骄傲。我也特别高兴,虽然是实习生,但作为见证人也与有荣焉。随后,张云梦先生带着吴晓华、陈勇、赵雨杉和我一起坐湖南日报采访车到长沙火车站去卖报纸,我第一次体验了当报童的滋味。

这一期试刊号第三版上,我发表了四篇作品:《治理街头性病广告——有待下“猛药”》《流浪女幸遇好民警》《水贵如油》《立交桥下不堪瞧》,都是清一色的社会新闻。因为稿子发得多,张效雄先生建议不要都用我的真名,于是除了一篇主稿标注了“实习生曹辉”外,另外三篇分别署名晓辉、晓曹、曹君。

▲1995年6月21日第一期试刊号发表了我的四篇作品

发了见报稿,我特别自豪,第二天我将报纸分别寄给了父母、弟弟以及部分师友,让他们一起分享我的喜悦。

之后,我还单独采写了《悲剧就要发生》《长沙警察一片情》《马路变成了修车场》《高考:家长望子成龙心切子女载不动这多情》《长沙市城管队员屡遭殴打》《跨越禁区的人》《图痛快别忘了摸“深浅”》《不老的“红娘”》《福利院里好妈妈》《教坛老兵》等稿子。这里面的很多稿子,如果放现在,都是自带流量的。

1996年1月15日,我将收藏的一套1995年6月至9月的《三湘都市报》完整地捐赠给了湘潭大学图书馆(因报纸系年中创刊,很多单位都没有订),受到了向熙廷馆长的高度赞扬。通过这种方式,我也让我青春的记录,永远地留在了母校。

▲实习期间采写的、发表在外媒的部分作品

第一次外投

作为那个年代的文学青年,我在写好社会生活部的社会新闻的同时,还积极主动地向外部门和外媒投了一些文章,既拓展了人脉资源,也让自己体验到了写作的乐趣。

6月17日,我第一次外投稿子,向《湘潭日报》和《湘潭大学报》分别寄了一篇散文和一首诗歌,后者8天后发表;

6月20日,我写了一篇散文送《三湘都市报》专刊部,又写了一篇杂文《“富贵无顶”与“大厦有顶”》寄给了在《长沙晚报》工作的杨成师兄。经过师兄的斧正,文章在8月7日发表;

6月22日,给专刊部投稿《刺探军情》,7月4日见报;

7月17日,给经济生活部投搞《文化衫:风采依然》,2天后见报;

7月19日上午,给《世纪青年》杂志社和《湖南教育报》各投稿一篇,下午又给《湖南日报》和《三湘都市报》专刊部各投散文一篇;

7月26日,我找到《湖南省情》杂志社,将抗洪救灾通讯稿子交给了责任编辑李太保先生,他提出了很多修改意见,要我再写一次。经过多轮修改,最终在当年第10期《湖南省情》杂志发表近3000字通讯《血浓于水的深情》;

7月27日,和同学曹永良、高金华合写的通讯《购兑国库券问题知多少?》在《湖南日报》见报;

8月9日,寄散文给《湖南广播电视报》;

8月11日,寄1500字通讯给《湖南教育报》;

8月12日,寄《马路变成了修车场》至《人民日报》群工部;

8月和同学赵金厚合写的稿子《爱,连通陕西湖南》发表在11月2日《今日女报》七版头条;

……

投这么多稿,采用率才接近一半,可见当年要发表一篇文章有多难。当然,这也从另外一个角度说明,作为大三的学生,阅历有限,文章自然还显稚嫩。

第一次见名流

小时候,在我的眼里,村长、乡长都是好大的领导了。记得儿时第一次走进乡政府大门,我还特别紧张,见到里面的工作人员都不敢抬头。

上大学以后,来校视察、访学的各级领导、各界名流就非常多了,但对于我们学生来说,那是可望而不可及的,只能远观,看个模糊的身影。

6月28日下午4时30分,我和三湘都市报10多位工作人员乘车来到省军区礼堂,布置当晚的庆祝《三湘都市报》创刊文艺晚会的检票、保卫工作。晚上8时,晚会按时举行,省党政军领导刘夫生、杨敏之、文选德、沈瑞庭、龙禹贤、乔新柱,人民日报社副总编辑保育钧等领导出席晚会。

晚会由曾扮演过陈毅的特型演员魏启明和电影演员高宝宝主持。在两个半小时的演出中,著名指挥家尹升山和著名表演艺术家陈强、王馥荔、郭振清、梁音、童祥苓、边桂荣、李世荣、张秀艳、关玉波、王润身、陶玉玲,以及特型演员张克瑶(毛泽东扮演者)、曹灿(邓小平扮演者)等的精彩演出,使晚会高潮迭起。特别是晚会临近结束时,当“毛主席”以浓郁的乡音祝贺《三湘都市报》创刊时,场内掌声、欢呼声响成一片,气氛极为热烈。22时30分,晚会结束,领导同志走上舞台与演员合影。

这是我第一次近距离看到如此多的领导和名流,心情甭提有多高兴和激动了。

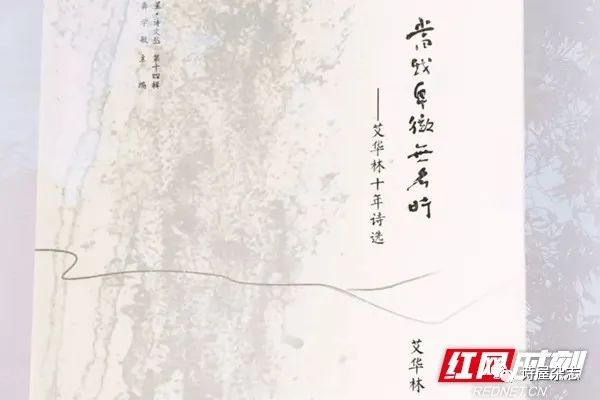

一年后,我大学毕业参加工作,成了《三湘都市报》的正式记者,一直到现在都在湖南日报报业集团工作。记者这个职业,需要与各行各业的人打交道,因此也练就了我与采访对象平视的工作风格,既不会因对方是名流政要而仰视,也不会因他是普通老百姓而俯视。在近30年的新闻职业生涯中,我已采访过百余位名流政要,其中包括多位党和国家领导人,熊清泉、李肇星、王克英、邵华、黄祖示、郑培民、贺贤书、谭仲池、严文斌、杨利伟、毛新宇等政界军界人士,王蒙、王正湘、张铁夫、贺安成、谭谈、叶延滨、水运宪、李佩甫、许仁龙、季水河、何立伟、王鲁湘、吉狄马加、刘亮程、王跃文、汤素兰、李少君、贺羽、谢宗玉、纪红建、阿克鸠射、马金莲等文艺界人士。2018年,我将已经发表的相关文章结集,在民主与建设出版社公开出版了《与名流面对面》一书。近几年又陆陆续续写了一些人物散文和文化散文,积少成多,也有30多篇了。

▲2018年10月出版《与名流面对面》一书

第一笔财富

8月22日,我结束了实习。25日下午办理完相关手续后,我专门到报社门口照了两张单人照,还和指导老师聂茂先生照了一张合影。那时候,我们俩都很清瘦(其时我体重47公斤),但坚定的目光中透露着一股子精气神。

两个多月的实习,虽然时间短暂,但在我的人生当中留下了不可磨灭的印记,让我收获了第一笔巨大的财富。

——在这里,我遇到了一群良师益友。

实习期间,不管是主任、副主任,还是记者,他们从来没有把我当外人,没有把我当实习生。我在工作中、生活上遇到了困难,他们会立即伸出援手,提携指点。有了缺点和不足,他们也会立即帮我指出来,让我少走弯路。参加工作以后,每次碰到他们,我都会特别敬重。在我心目中,他们是我永远的老师。我生性愚钝,但我坚信勤能补拙,那就笨鸟先飞。正是有了他们的无私帮助,前进道路上我总算没有掉队。

▲1998年9月,《三湘都市报》乔迁新址

——在这里,我学到了很多知识技能。

实习之前,我基本上是象牙塔里的白纸一张,与外界极少联系,显得特别单纯。除了书本上的理论知识外,实际工作当中总是会经常碰到各种难题。通过实习,我踏踏实实地掌握了消息、通讯、评论、散文、杂文等各种文体的写法,不再是纸上谈兵了。同时,通过采访各类新闻,也锻炼了自己与人打交道的能力,为后来的工作奠定了坚实的基础。在这里,我也熟悉了新闻单位的运作方式,懂得了遵规矩、守纪律、重业务、知敬畏的处世之道,这是大学里、书本上学不到的实践经验。

▲我当三湘都市报团支部书记期间,组织青年团员赴浏阳大围山采风

——在这里,我找到了未来人生航向。

1995年5月26日,父亲在致我的信中提到了我实习的事情:“你想丢笔杆干其他的事恐怕更难了,你想想对吗?”知子莫若父,父亲是知道我的优点和缺点的。通过两个多月的实习,我也知道了我未来的工作一定是与文字打交道,只是没想到要打一辈子交道。第二年毕业前夕,我收到了湖南省委统战部、湖南日报社和长丰猎豹三家单位的接收函,我义无反顾地选择了湖南日报,成为当年湖南日报在湘大招录的三人之一。一个农家子弟,没有任何关系和背景,因为时任湖南日报社社长兼总编辑蒋显礼先生的爱才惜才,就这样进了省委机关报。入职后,我多次碰到他,他总是笑眯眯地和我说:“小曹,你是在我手里招录进来的哦。”特别感谢那个时代,感恩那个时代的贵人,让我们这些寒门子弟有了成长的机会,有了发展的平台。

▲三湘都市报工作12年期间部分留影

1996年7月至2008年7月,我在三湘都市报工作整整12年,先后当过记者、编辑、广告信息科副科长、团支部书记、出版部副主任、编辑中心主编、出版总监,见证了她最辉煌的时候。其间娶妻生子,评了副高职称,人生最美好的年华都献给了这份和我一样年轻的报纸。

得遇良师,人生至幸。

春风化雨,润物无声。

(写于2025年6月13日,是日来《三湘都市报》实习整整30周年)

作者:曹辉,系湖南日报社文体频道总监、湘江副刊主编、高级编辑,湘潭大学特聘教授、文学与新闻学院硕士生导师,独著有《与名流面对面》《新闻背后的新闻》《我和我的湘大》,合著有《文学里的村庄》等书。