七月似火。在湖南之南,一场艺术之约给人们带来盛夏的慰藉。

为纪念国际著名诗人、世界华语诗坛泰斗、诺贝尔文学奖提名者、被诗歌界誉为“诗魔”的洛夫(原名莫运端、莫洛夫),其家乡衡南县打造了洛夫文学艺术馆,并在这个夏日正式对外开放。展馆中,“诗魔之歌——敖普安洛夫诗句印拓书法展”惊艳亮相。

是的,在享誉世界的“诗魔”的主题展览馆里,其中一个重要篇章的主角是来自湘潭的艺术大家——敖普安,足见敖普安先生艺术造诣之博大精深。

于是,从这些印拓出发,我们走进了一个纯粹的艺术家的世界。

一

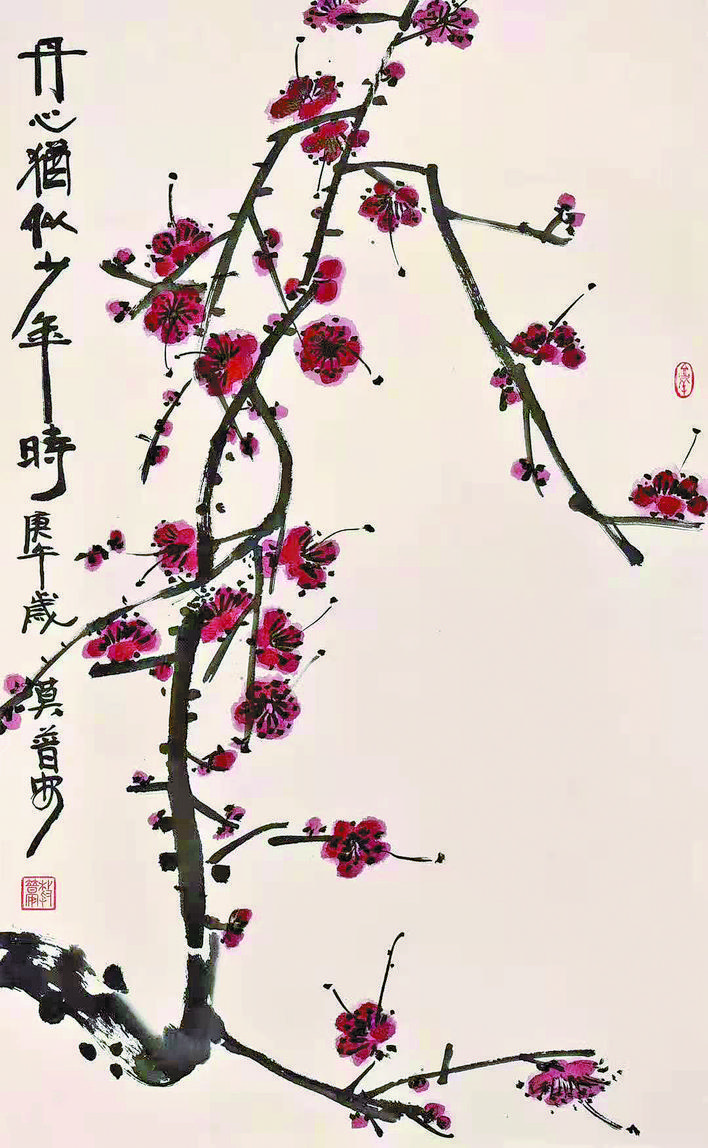

品敖普安先生的故事,能真切地感受到诗、书、画、印艺术表现形式相互交融的魅力。

1942年,敖普安出生于湘潭市一个中医药儒商世家。孩童时期,他被香烟盒及零食包装里附赠的一张张画片给迷住了,那些历史人物、京剧脸谱开启了他对画画的认知。当男孩们沉迷于捉蛐蛐、斗蟋蟀,女孩们热衷于踢房子、跳绳时,他偏爱画画,他似乎找到了契合自己心意的快乐。

上高小时,他画地图、画大花脸,贴满一整面墙。初中有了美术课,学校还设了很多兴趣班,他毫无悬念地在业余课中选择了美术,他开始用毛笔画山水、花鸟,石头、兰草、竹子成了他画里的常客。一周一次的美术课,同学们都不想交作业,他便替大家画,每次要交十来份作业,他反而很享受这个过程。

因为敖普安的突出表现,恩师周磊村经常给他“开小灶”。“不仅要会画画,画上面还要盖印章、题词、写诗等。”恩师的这番话仿佛一道灵光,启迪了敖普安的艺术细胞。

他开始刻印。那时没有人教他什么是“印”,十五六岁时,他第一次在同学家的藏书中看到了《康熙字典》并找到“敖普安”几个字的篆体,又把写字的石板锯开,用磨刀石磨平,然后把自己的名字反写在上面,再用母亲鞝鞋底的钻子一笔笔地刻,就这样成功刻出了印章。

与此同时,他还作诗、练书法。早在高小阶段,他就是湘潭市图书馆的忠实小读者,作文总是满分,常常被老师当作范文展示。他从伯祖父开始学习诗联对句、作古典诗词。在父亲的指导下诵读古诗文、练习写毛笔字,每一次都能感受直抵心灵的快乐。

中国传统艺术用自己的独有形式,将诗、书、画、印完美地结合在一起,成为一种文化符号,敖普安先生便是这传统文化的忠诚实践者。1959年,在17岁的敖普安创作的山水画中,已经有印章、题诗了。

二

时间在指缝中悄悄溜走。敖普安先生勤于自学,广求名师,数十年如一日攻研诗文、书法、篆刻、绘画,即使在工厂劳作之余仍笔耕不辍,遂成大家。尤其是他的篆刻、书法,在传统中创新,尽显文人风雅,极具禅静之美,让人过目难忘。

在篆刻方面,早在1978年,著名画家曾晓浒教授嘱普安先生为成都杜甫草堂纪念馆刻毛主席诗词《忆秦娥·娄山关》印组收藏;1979年元旦,先生刻《银河颂——韶山灌区印集》在西泠印社陈列10个月;1981年,先生的篆刻作品入展全国首届书法篆刻展览。

文章开头提到的“诗魔之歌——敖普安洛夫诗句印拓书法展”,源于上世纪90年代。敖普安与湘籍国际著名诗人洛夫先生相遇,两人一见如故,结下了高山流水的知音之情。1995年,由洛夫亲定印文内容,敖普安首创以洛夫现代诗入印,历时一年半,刻印一百五十余方,终成《诗魔之歌印集》,古印新诗,尤其显示了篆刻超越时间和历史的特质。1997年6月,“洛夫——敖普安诗书篆刻创意联展”在温哥华举办,当地华人报刊以“粗犷细腻风格兼具,充满生命感悟;柔柔诗情转成刀痕,骤现悲剧意识”的横栏相赞美。

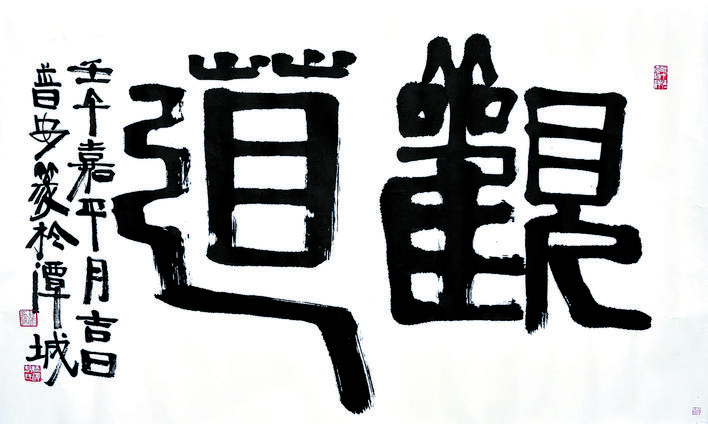

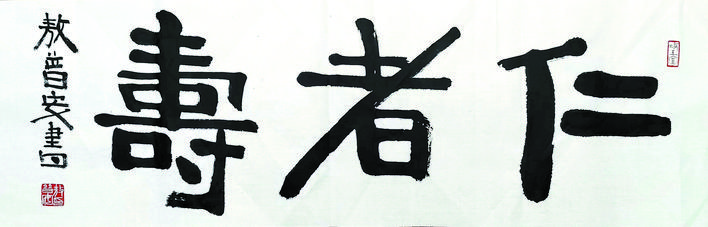

在书法方面,先生融诸家之长,形成自己的“百衲体”。这种风格既有外观上的明显特征,又有笔墨之间的禅意,形成一种不激不厉、风规自远的品质,使其书法刚劲挺拔,欹侧相倚,饶有趣味。

湖南省书法家协会会员肖奇大将敖普安先生的作品风格称之为“敖氏风格”。肖奇大认为,“敖氏风格”有三大特点,其一是结体夸张,但不失法度,将书法结体“上紧下松,内紧外松,左紧右松,变化均衡”的原则发挥到极致;其二是作品用笔有独特的线条,包含行书、楷书、隶篆、草书、魏碑等诸多元素,线条舒展自由,灵韵活脱,内涵丰富;其三是诗、书、印三为一体,先生自书,印章自刻,于诗、于书、于印,全为敖氏原创,都堪称上乘。

如今,敖普安先生年过八旬,他还在买书读书,于书画篆刻,还在做新的课题。无数荣誉于他而言只是过眼云烟,他对艺术的追求心态更趋从容淡泊。

他说,“我从小就非常享受艺术,这是一种不带功利性的、纯粹的热爱”;他说,“我在70岁以后才有感悟,感悟到艺术中蕴藏的天人合一的境界”;他还说,“你的作品就是你,不能换成另一个人来做,艺术最终要建立自己的风格”。

在当下快节奏的社会,浮躁狂野之风、急功近利之象实在难免,敖普安先生却始终保持着对艺术的纯粹,这是在高超的艺术造诣之外,珍贵的艺术境界,这或许就是他在文化艺术界德高望重的原因所在。

名家短评

论诗词

清新俊逸,无市井气。

——田翠竹(湖南省人民政协参事、中华诗词学会顾问、湘潭白石诗社首任社长)

有性情,有功力,有好句与佳篇,从中可窥他生命的历程,情感之波澜,同时也可见社会的众生相,时代之面影。……即使是他人咏叹过多次的题材,他也常常翻出新意。

——李元洛(著名文化学者、诗论家)

论书法

敖君学书,先从颜字临习中,扎实基础功夫,取得间架分布与筋骨笔势,由唐而上溯秦汉魏晋。继用王献之书之舒展自由,在规矩中能灵韵活脱。后更参以黄山谷之长撇大捺,使其腾越外延之势达到极致。并吸收《石门颂》《瘗鹤铭》以及怀素草书和魏碑诸多韵味,又以金石、篆刻意向充盈其中。

——郑书飞(著名油画家、书法家)

开张耸拔至极,用笔则楷而隶,疏密怡然,自成其乐。

——丛文俊(中国艺术研究院中国书法院研究员、吉林大学古籍研究所教授、博士生导师)

大作(榜书)方刚沉毅,大佳!

——韩天衡(著名书画篆刻家、西泠印社副社长)

恣肆生辉,高古拙雅。

——张绪军(湘潭市楹联家协会会长、书法家)

论画

大作收到,兄诗、画,皆清逸孤秀。好!

——郎绍君(中国艺术研究院研究员、博士生导师)

论篆刻

其印文多取简正一路汉篆,参以隶意,故又有生辣古拙朴茂气,一扫秀媚、浮躁、板滞之积习,以简古奇逸四字喻之,实未过分。

——杨宝琳(中国书法家协会会员、衡阳石鼓印社名誉社长)

圆厚古朴,有大家风。

——孙其峰(天津美术学院原院长、教授、著名书画大家)